原材料に疎い私ですが、いろいろな方の記事を読ませて頂き、少々自家培養酵母についても興味が湧いてきました。

とはいえ、準備が全くできていませんので、パン作りの前に市場の商品を見てみることに。

今回は、京都・梅鶯堂(うぐいすどう)の天然酵母・酒粕パンをご紹介します。

【 目次 】

梅鶯堂(うぐいすどう)

今回は、名古屋駅の名鉄百貨店に臨時店舗が出ていたそうで、そこの商品を購入してきました。

あんぱんは、残り2個、なんとかゲットです!

ふと、横にありました空調機能が付いたショーケース内に並べられています商品を見てみますと、『冷やしずんだあんぱん』『冷やし十勝粒あんぱん』『冷やしほうじ茶あんぱん』『冷やしレモンあんぱん』と、冷やし尽くしです。(こちらも少々気になります)

立て看板には、無添加・天然酵母の記載が・・・、んっ?、意図するところは汲み取ることもできるのですが、普通に日本語として?(食品添加物無添加の意味だとは思いますけど、少し略し過ぎでは www )

今回購入しましたのは、黒豆パンとあんぱんの2品です。

あんぱん

外観

カヌレのような形状の型を使用しています。

ます

ます

波を打った側面の焼色は薄く、上面はきれいに艶が出た焼色に仕上がっています。

オーブンはデッキ式のようですね、焼色のコントラストに輻射熱で加熱した特徴がよく出ています。

底の焼色も薄過ぎず、濃過ぎず、適度な柔らかさを連想させてくれる程度に付いています。

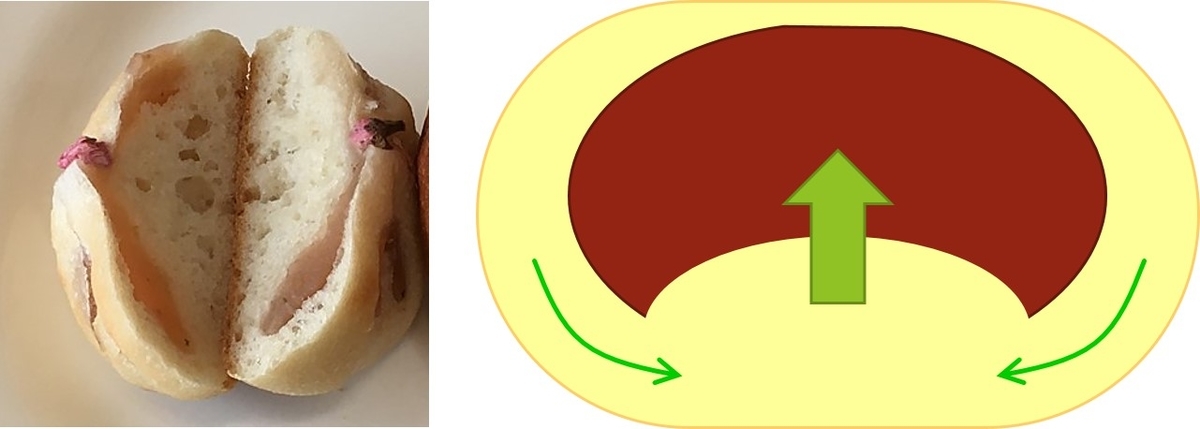

断面

餡は瑞々しそうで好みの感じなのですが、ほんの少し希望を言えれば、もう少し案の量が欲しいかなぁ、と。

食味・風味

噛んで最初に口いっぱいの酒?酒粕?の風味がはっきりと感じられます。

間違いなく酒粕パンと分かる生地に、餡の味が後から追ってくる感覚です。

もしかしましたら、酒粕の風味と餡とのバランスはこれが良いのかもしれません。(今回の餡は食べた時も脇役で、生地の風味を引き立てているような気がしました)

黒豆パン

外観

密集した黒豆が薄い生地越しにはっきりと分かる外観です。

ところで、先述のあんぱんも追い種で少量のパン酵母を使用しているようです。

天然酵母パンと謳っている商品でも、原材料表記を見てみますとパン酵母を併用している商品は結構ありますね。(100%天然酵母のパンとは、表記上、表現を分けなくても問題はないのでしょうか・・・消費者目線では・・・)

上面の焼色はやや薄めで、もしかしますともう少し色を付けた場合、黒豆の薄い生地の部分が剥がれるとかの不具合が出るのかもと思ってしまいます。

こちらの商品は特に高さを出さず、平天版を使用されているようです。

上面の焼色が薄い分、底面を広くとってしっかりと火通りを取っているとか。

断面

黒豆は生地全体に均等ではなく、表面部分に偏っていることが分かります。

黒豆は薄いながらもすべて生地に覆われていて、大部分の生地は底の部分に集中しています。

成形方法

黒豆パンの断面を見て、以前に anopan で購入しました桜もち丸(桜あんパン)を思い出しました。

桜もち丸で包餡しているフィリングのさくら餡を黒豆に代替しますと、同様のこのような断面が得られるものと推測します。

食味・風味

こちらの黒豆パンも噛んだ途端、酒?酒粕?の風味が口の中いっぱいに広がってきます。

黒豆の食味も酒粕の生地によく合います。

ちょっとした和風の重みを感じると言いますか、店舗の立て看板にありました『和菓子感覚の高級和風パン』が少し理解できたところでしょうか。

サンタの豆知識

素人は素人なりに、酒粕・酒種について調べてみました。

酒粕とは、日本酒などのもろみを、圧搾した後に残る白色の固形物のことを指します。

酒米を醸造すると重量比で25%ほどの酒粕が取り出されるそうです。

その成分は、水分51%・炭水化物23%・蛋白質13%・脂質・灰分の他、ペプチド・アミノ酸・ビタミン・酵母などの栄養素を豊富に含んでいることから、健康効果にも期待される食品として価値が見直されているとか。

そして、この酒粕に残っている酵母が酒種と呼ばれ、木村屋総本店のあんぱんがこの酒種を用いて作られたことは有名な話です。

サンタの研究室

というほどの内容はないよう・・・。

と、突っ込を入れたくなるお粗末さなのですが、自家培養酵母の準備として、とりあえず蓋付きの便を100均で購入してきました(この辺り、まったく考慮がありません)ところ・・・。

実は、容器の底を見てみると『耐熱温度:60℃』・・・えっ、たしか煮沸消毒が必要って読んだような・・・。

安物買いの銭失い、とは正にこのこと!

俺はダメだ、ダメ人間なんだ・・・、と落ち込んだ一日でした。