木箱のオーブン再び?

突然ですが、好みの食感のクラストってありますか、そしてパンのクラストはどうやってできていくのかご存知ですか。

先日は、角形食パンが焼けていく過程で周辺の生地が圧縮されていくことを解説しましたが、この他に『乾燥して』『焼色が着色する』ことで、日頃よく目にしますクラストができあがっていきます。

ところで、技術が進歩したこの時代になかなか意外なことなのですが、パンを焼成する工程におきまして連続的にどのように水分が蒸発しているかを確認した人は、ほぼいないのではないでしょうか(いたら、ごめんなさい!)。

食品加工・調理の世界で加熱処理をするとその食品の重量が(蒸して)増えたり、(焼いて)減ったりするものなのですが、その事を確認しているケースは通常加熱処理を行った後に重量を量っていることがほとんどです。

この水分蒸発という現象ですが、パンの焼成工程では当然クラストの厚さに影響が出てきますし、とても大事な現象です。

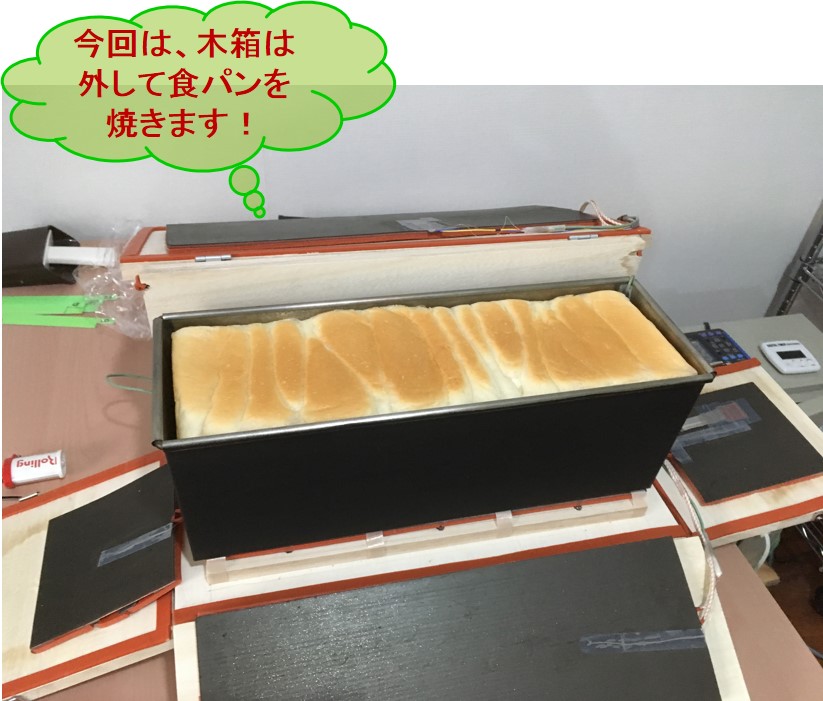

そこで、先日に紹介しました木箱オーブンのヒーターを利用して、角形食パンを焼成している過程での水分蒸発量(実際には、生地重量の減少量)を測定してみましたので、解説します。

なお今回、木箱オーブンの外枠を外しましたのは、外枠内に蒸発した水分がこもってしまうため、あえて開放して使用しています。

外枠は、今後の他の目的の研究にも大いに活用しますので、どのような結果が出てくるかは楽しみにしていてください。

測定結果

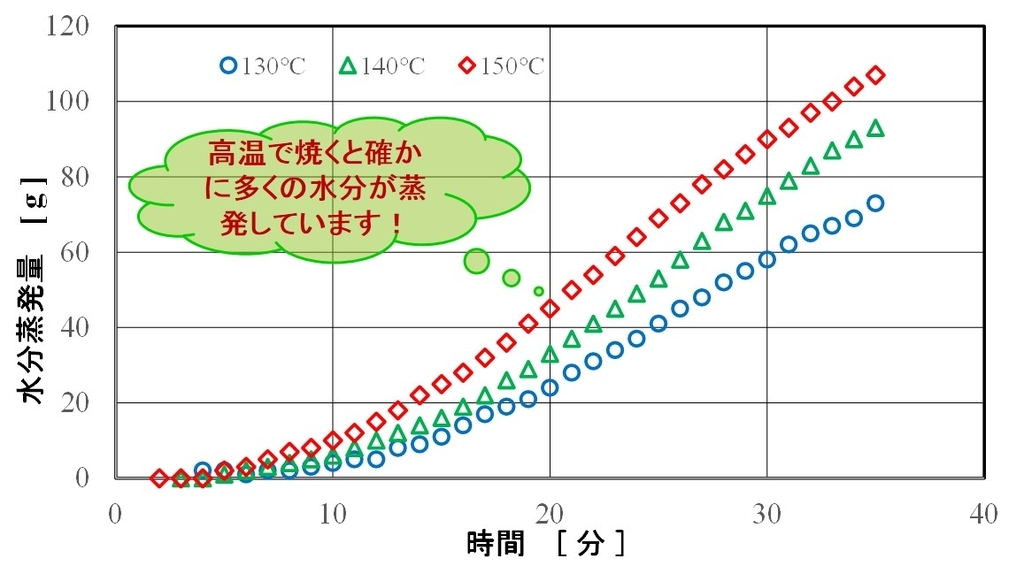

今回は、六面あるすべての面を同じ温度に設定して、焼成しています。

条件は、型温度:130℃、140℃、150℃ 焼成時間:35分 です。

ご参考までに、140℃が標準の焼色より若干薄い程度、130℃と150℃はそこそこ薄かったり、濃かったり、といった温度条件です。

測定結果が上図のグラフですが、普通に高い温度条件の時に早く多くの水分が蒸発していることが分かります。

このデータだけですと、ふ~ん、至極当然の結果…、と言われてしまいそうです。

ところが、先日のブログを思い出してみてもらえますと気付かれる方もいらっしゃるかもしれませんが、測定データはここで解説しました温度と水分蒸発量の他に、食型からパン生地へ流れた熱流束も同時に測定しています。

これらのデータを組み合わせますと、特徴的なクラストの作り方について結論付けられる傾向が見えてくるようになります。

ここでは多くを語れませんが、ご飯に『始めちょろちょろ…』といったノウハウがあるように、どうやらパンにはパンの焼き方のノウハウがあるようです(パン学校では、もう少し突っ込んだ授業をしています)。

歯切れの良いクラスト、しっかりした歯ごたえのあるクラスト…あなたはどのようなクラストのパンがお好みですか、もしかしてクラストのないパンとか!